Les ouvrages du Retour Aux Sources font la part belle aux méthodes d’organisation et d'action pensées par la gauche radicale (TAZ d’Hakim Bey, théorie des multitudes de Négri, éco-villages, …).

Croyez-vous la droite anti-libérale incapable de produire des idées pertinentes et des outils opérationnels adaptés à notre époque en crise ?

Croyez-vous la droite anti-libérale incapable de produire des idées pertinentes et des outils opérationnels adaptés à notre époque en crise ?

La droite anti-libérale a de toute évidence un problème pour se penser en rupture avec le Système. Ceci peut paraître curieux, dans la mesure où elle est objectivement plus étrangère au Système que n’importe quelle autre tendance politique. Mais au fond, c’est logique : pour se penser en rupture avec le Système, il faudrait que la droite anti-libérale conceptualise une rupture au sein du concept général de « droite », car une partie de la « droite » est dans le Système. Or, la droite anti-libérale, prisonnière de l’illusion d’un continuum de la « droite », ne parvient pas à penser cette rupture.

Ici, il faut bien dire que les logiques de classe ont tendance à prendre le pas sur les logiques purement politiques : il y a toujours un moment où le bon bourgeois anti-libéral est renvoyé à ses contradictions : comment être un bourgeois anti-libéral, aujourd’hui ?

Bref, je ne crois pas que la droite anti-libérale soit incapable de produire des idées pertinentes. Je constate en revanche qu’elle a du mal à les concrétiser, et même à les amener au stade du programme, du plan d’action. La droite anti-libérale est une sensibilité qui ne peut pas s’organiser.

Penser restaurer le système, l'aider à s'auto-corriger ou lutter pour le réformer (comme le font les réactionnaires, par exemple) n'aura pour résultat que de retarder la fin du Cycle et le début du suivant, selon vous. Quel peut donc être le rôle à jouer et la voie à suivre par des hommes différenciés en cette fin de Kali-Yuga? Cultiver une conscience politique propre à la formation d'une élite capable d'encadrer une (hypothétique et future) révolte des masses? Montrer l'exemple en se plaçant en dehors du jeu (retraite physique, élévation individuelle)? Ou combiner les deux?

L’économie occidentale contemporaine n’est pas réformable. C’est une énorme machine hypersophistiquée, une bonne partie des pièces s’est mise à fonctionner sans souci de l’ensemble, on a perdu le cahier de maintenance, et pour tout arranger, le pilote de machine est sourd, fou et ivre mort. La seule chose à faire, c’est d’attendre que le moteur explose, en se protégeant autant que possible contre les projections ! La priorité pour des hommes différenciés, comme vous dites, c’est de se préparer à se sauver eux-mêmes, alors que nous allons vers une période très, très dure.

Au demeurant, je pense que ce travail, s’il est conduit à termes, portera des fruits au-delà de son objectif immédiat. Au fond, si nous nous organisons pour nous en tirer le mieux possible, nous produisons simultanément et spontanément un modèle que d’autres voudront imiter. Paradoxalement, penser un égoïsme collectif, dans le contexte actuel, c’est aussi une manière d’aider tous ceux qui ne peuvent plus penser que l’égoïsme individuel. Plus que la noblesse des intentions, il faut juger l’efficacité concrète, et sous cet angle, la démarche consistant à structurer une contre-société me paraît aujourd’hui la plus porteuse.

Le narrateur de Vendetta explique ses actes (des assassinats, ndlr) à mots (ironiquement) choisis : ceux du champs-lexical managérial (« expérience passionnante et vie pleine de sens », etc.).

Penser les médiations nécessaires à une révolution, avec les concepts du système, résonne comme un aveu d'incapacité à produire du sens à l’extérieur de la matrice. Sens que le dernier opus du Retour au Sources (G5G – La Guerre de Cinquième génération) se propose, lui, de recréer. Pouvez-vous nous en dire plus?

Vous avez très bien saisi l’esprit des deux livres. Vendetta est une description de ce que l’on peut redouter, si la démarche proposé dans G5G est empêchée.

Il ne faut pas perdre de vue que les révoltés structurent toujours leur révolte avec, à la base, les concepts, les catégories du système qu’ils combattent. C’est pourquoi le parti communiste soviétique avait repris une partie des « techniques de gouvernement » propres à l’Eglise orthodoxe. C’est pourquoi le cérémonial napoléonien avait récupéré une partie des us et coutumes de la société de cour à la française. Etc.

Vendetta a été écrit pour expliquer, en gros : le Hitler, le Staline, le Mao de demain sont dans les tuyaux, et c’est la « démocratie libérale » contemporaine qui est en train de les incuber. Elle les incube d’une part parce que son dérèglement finit par rendre la vie impossible aux gens, ce qui va les pousser à la révolte ; et d’autre part parce qu’elle leur apporte sur un plateau les ingrédients de la violence révolutionnaire future : primat de la jouissance, de l’instantanéité, réduction de l’expérience humaine à l’individualité, compensée par un fonctionnement en réseau fluide.

On commence d’ailleurs à voir poindre cette nouvelle violence politique. Cette semaine (NB : début janvier 2011), nous avons eu une tuerie aux USA, avec un type qui a ouvert le feu en aveugle, lors d’un rassemblement politique. C’est là une pulsion de destruction (et d’autodestruction) qui ne s’organise pas, ou alors seulement de manière informelle, en réseau, et qui ne poursuit aucun autre objectif que la satisfaction de ceux qui s’y livrent. C’est ce vers quoi nous allons : la dictature par l’anarchie, l’extrême violence incontrôlable servant de prétexte à l’encadrement paranoïaque, partout, tout le temps.

G5G, à l’inverse, consiste à dire : dépêchons-nous d’offrir une issue, une voie vers le dehors de ce Système devenu fou, et qui nous rend fous. G5G, c’est le seul antidote à Vendetta, si vous voulez.

Dans De la souveraineté, vous expliquez que le mondialisme néolibéral se caractérise par l'absence d'idéologie originelle, combinée à une pathologie narcissique et au profit comme finalité - ce tout menant, selon vous, à la dictature du matérialisme bourgeois (fortification de l'élite du capital et asservissement de la masse).

Vous y opposez une posture européenne et traditionnelle : celle de la soumission du corps à la force, et de la force à l'esprit. Cette posture est-elle consubstantielle, comme mentionné par ailleurs, d’un certain élitisme et d’une purification éthique (mais pas ethnique) inévitable?

Dans De la souveraineté, j’ai essayé de faire comprendre rapidement quelque chose à mes lecteurs, tout en sachant que c’est quelque chose qu’on ne peut faire comprendre rapidement qu’au prix d’un certain simplisme. Ce quelque chose, c’est : le Système dans lequel nous vivons est une idéologie, à l’intérieur de laquelle nous habitons, et si nous avons l’impression qu’il n’y a pas d’idéologie, c’est parce que nous sommes dedans. L’absence d’idéologie originelle perçue par nous à la racine du Système provient uniquement du fait que nous confondons notre habitation au monde avec le rapport spontané, naturel, immédiat, de l’homme au monde. C’est la différence entre notre totalitarisme et les défunts modèles soviétiques et nazis : chez Goebbels, chez Souslov, tout le monde savait qu’il existait une idéologie ; c’était visible, revendiqué, même. Chez nous, cela reste caché. A aucun moment, le capitalisme et le consumérisme contemporain ne se donnent explicitement pour des constructions idéologiques. Le néolibéralisme lui-même se vit comme une simple description du réel. Quand un économiste néolibéral confond profit comptable et richesse, il ne sait pas qu’il opère un choix idéologique ; dans son esprit, c’est pareil, forcément pareil.

Ce qui permet, à mon avis, de prendre conscience du caractère idéologique du mondialisme néolibéral, c’est le rappel tranché, brutal, des alternatives possibles. On ne se sait enfermé dans l’idéologie que quand on en voit le dehors. C’est pourquoi j’ai rappelé qu’il avait existé, et qu’il existait encore, des mondes où l’impératif consumériste en contrepoint de l’impératif productiviste aurait été à peu près complètement dénué de sens – des mondes où le corps était là pour construire la force, et la force nécessaire pour préserver l’esprit. Des mondes, en somme, où l’être se réalise en réalisant sa nature, et non en violant la nature autour de lui. Ce rappel permet de faire comprendre en quoi le mondialisme néolibéral est idéologique : quand on voit le dehors, on comprend qu’on est à l’intérieur de quelque chose, d’une construction, qui n’est pas tout le monde, seulement un certain rapport au monde.

Quant à la question de l’élitisme, à la nécessité d’une forme de purification, il ne faut pas en faire un impératif figé, une sorte d’affirmation par hypothèse, que je donnerais là, au nom de je ne sais quelle autorité imaginaire. Il s’agit surtout dans mon esprit de rendre pensable une alternative, donc de rendre possible l’énonciation du négatif. Que ce négatif soit énoncé à partir d’une alternative élitiste ou non-élitiste, en fait, peu m’importe : à mes yeux, l’essentiel, c’est qu’il soit à nouveau énoncé. C’est la dynamique collective qui doit définir l’alternative au nom de laquelle le négatif est énoncé.

Sous diverses formes (action violente, retraite armée), l’engagement physique tient une place de choix dans les ouvrages du Retour Aux Sources.

Si le Grand Jihad (lutte intérieure contre ses mauvais penchants) doit précéder le Petit Jihad (lutte physique), pourquoi choisir de mettre plus en lumière l’action de révolte – au détriment du cheminement intérieur et individuel qui y mène ?

Vous trouvez que l’engagement physique tient une place de choix ? Pour l’instant, ce n’est que du papier… Plus tard, on verra de quoi il retourne, quand on passera à la pratique.

On sait, grâce à Norbert Elias notamment, que l’interdiction de la violence conduit à un auto-contrôle qui s’étend inexorablement à tous les domaines de la moralité (autocensure,…).

Rejoignez-vous cette idée que, pour redevenir humain, il faut d’abord redevenir barbare ?

Je pourrais vous répondre que les barbares sont généralement contraints à un très fort autocontrôle, puisque leur barbarie peut à tout moment se manifester entre eux. En ce sens, on pourrait tout aussi bien retourner le propos, et dire que pour nous libérer de l’obligation de l’auto-contrôle, il faut au contraire nous re-civiliser.

C’est la Loi qui libère. L’auto-contrôle, l’auto-censure contemporains trouvent leur source dans la disparition de la Loi. On ne sait plus ce qu’on a le droit de dire, de prôner. On ne sait plus où est l’orthodoxie. La Loi existe peut-être, mais elle est fixée si haute, si loin, qu’on ne peut plus la lire, tout au plus la deviner.

Ce que nous devons faire, c’est nous organiser entre nous pour définir une Cité à nous, distincte de la fausse cité définie par le Système. Et dans notre Cité à nous, nous fixerons notre Loi à nous. Et tout le monde pourra la lire, et tout le monde saura ce qu’on peut dire ou ne pas dire, et pourquoi. Alors nous serons libres. Il ne s’agit donc pas d’être barbares : il s’agit d’avoir une ville à nous, pour être civilisés entre nous.

Dans vos livres, l’individualité des personnages et leur temporalité (vie et mort) ne sont que des moyens au service d'une tâche (combat) sans cesse à recommencer. L'assurance de ne pas voir "le jour de la victoire" peut décourager certains de passer à l'action ("A quoi bon?") – mais constitue aussi pour d'autres l'essence de leur engagement (dépassement de la peur de la mort). Comment peut-on (ou pourquoi doit-on) lutter, en ces temps de chaos, dans la joie et l'espérance?

Je n’ai écrit aucun roman, je suppose donc que le « vos » de « vos livres » fait référence ici aux romans publiés par le Retour aux Sources. Ou alors, il s’agit d’Eurocalypse, auquel j’ai participé ?

Bref. En tout cas, à titre personnel, je crois qu’un homme ne peut échapper à l’Absurde qu’en préparant sa mort. C’est sans doute en quoi je suis radicalement étranger à mon époque, d’ailleurs. Je n’arrive pas à comprendre à quoi rime l’existence qu’on nous propose, et qui pourrait se résumer ainsi : vous allez consommer le plus possible pour penser le moins possible à la mort, et quand vous mourrez, ce sera discrètement, dans une chambre d’hôpital, avec des soins palliatifs pour que vous ne fassiez pas de bruit et une euthanasie pour économiser les frais médicaux. Où est l’intérêt ?

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

Donc, en somme, pour répondre à votre question : c’est la lutte qui donne joie et espérance. Il ne s’agit donc pas de trouver joie et espérance pour lutter, mais de lutter pour trouver joie et espérance. Enfin, c’est comme ça que je vois les choses.

On trouve dans Vendetta cette sentence très juste : « On peut tout vouloir (…) à condition de vouloir les conséquences de ce qu’on veut ».

Dans un contexte de tensions réelles, et de surenchère générale – consciente ou ignorée - peut-on réellement vouloir précipiter le chaos?

Le narrateur de Vendetta est un homme absolument désespéré. Et c’est terrifiant : imaginez un monde où on aurait fabriqué des millions de fils uniques narcissiques, shootés à la consommation, plongés dans une absurdité radicale, et du jour au lendemain, réduits à la pauvreté, à l’impossibilité de se délivrer de l’Absurde par la consommation, de l’absence de transcendance par la mondanité. C’est le monde de demain, si la machine économique occidentale tombe complètement en panne, d’un coup, alors que le conditionnement consumériste des populations s’est poursuivi jusqu’au dernier moment.

Alors là, oui, en effet, on va avoir des gens qui pourront tout vouloir…

Vous explorez, à travers l'écriture, deux scenarii envisageables dans un futur proche : version décliniste, l’élite continue de piloter sans rencontrer d’écueil majeur et nous mourrons spirituellement. Version catastrophiste (Eurocalypse), l'accident se produit et laisse place au désastre. Comme les survivalistes, croyez-vous à la possibilité d'un collapse rapidement généralisable? Dans ce cas, pourquoi l'élite prendrait-elle le risque d'un clash intégral, alors que le chaos modéré lui permet de régner?

Je suppose que « l’élite », qui a manifestement créé le chaos, est persuadée qu’elle pourra le contrôler de bout en bout, dans un scénario décliniste. Mais la question, c’est : est-ce qu’elle pourra le contrôler de bout en bout ?

Vous savez, le Système n’est pas aussi fort qu’on le croit. Oh, certes, ce n’est pas nous qui allons le renverser frontalement. Mais le risque est réel qu’il se renverse lui-même. Tenez, imaginez, dans quelques années : révolte au Congrès des USA, audit de la FED, fin du financement de la dette par la dette, faillite des Etats US, réduction drastique du budget militaire étatsunien, évacuation des bases US un peu partout dans le monde. Peu après, l’Iran, délivré de la pression US, annonce disposer de l’arme nucléaire. Une « super-Intifada » traverse les « territoires occupés », le Hezbollah multiplie les attaques contre Israël. La Chine, furieuse que les Occidentaux aient organisé la déstabilisation du Soudan pour en récupérer le pétrole, laisse faire la révolte musulmane, et même la soutient discrètement. Paniquée, Tel-Aviv ordonne au MOSSAD de déclencher une série d’attentats sous faux drapeau, en Europe occidentale, pour obliger les Européens à s’engager massivement au Proche-Orient. La France, dont le président est un certain Dominique Strauss-Kahn, envoie des troupes en Palestine. Les banlieues françaises, du coup, s’enflamment…

C’est un scénario possible, parmi des dizaines qui peuvent nous plonger, très vite et presque sans crier gare, dans un contexte si instable que plus personne ne pourra vraiment le maîtriser. Alors la question, ce n’est pas est-ce que « l’élite » veut le chaos (elle le veut), ni elle est-ce qu’elle pense le maîtriser (elle le pense). La question, c’est : est-ce qu’elle pourra le maîtriser ?

Entre violence de bande synonyme de « refus de l’atomisation imposée par le monde moderne » (M. Maffesoli), et dépouille de blancs nantis interprétée comme de la « lutte des classes qui s’ignore » (A. Soral), la banlieue française est-elle en train de « rappeler au peuple qu’il s’est éloigné de la vertu » (in Vendetta)? Peut-elle, entre islam modéré et frustration exaspérée, constituer un relais de force révolutionnaire?

La banlieue française, peut-on en parler au singulier ? « On » voudrait nous faire croire qu’elle est peuplée majoritairement d’islamo-gangsters violeurs, ce qui est ridicule. Il serait tout aussi ridicule de prétendre qu’elle n’est peuplée que de gens vertueux…

La banlieue française me semble surtout, aujourd’hui, faire l’objet de beaucoup de fantasmes. En pratique, j’ai plutôt l’impression qu’on a affaire à un patchwork très hétérogène, où les forces les plus positives coexistent avec des forces extrêmement négatives. Le jeu, de mon point de vue de « de souche », consiste à nouer des alliances avec les forces positives pour neutraliser et si possible éradiquer progressivement les forces négatives.

D’où, soit dit en passant, l’intérêt d’une démarche comme E&R : il est essentiel que les hommes de bonne volonté réfléchissent ensemble à la manière dont on peut sortir de la situation inextricable où notre classe dirigeante nous a mis. Il s’agit de définir un processus de ré-enracinement des populations déportées chez nous par le capitalisme mondialisé – un ré-enracinement soit ici, soit dans leur pays d’origine, selon les cas, mais toujours dans le respect du droit des gens, sans naïveté mais sans préjugés. Il va falloir que tout le monde y mette du sien.

Votre idée de BAD (Base Autonome Durable), ilot fractionnaire, est pensée comme un système superposable au Système. Une alternative en lisière, reposant sur l'autonomie sécuritaire et médiatique, la construction d'une économie alternative et "une esthétique de la rareté, de la conscience et de la possession de soi". L'autonomie de la communauté y serait assurée par le trinôme Gardes (sécurité), Référents (éducation) et Intendants (production visant l'autarcie). Vous soulignez par ailleurs l'importance du légalisme ("c'est de loin la meilleure subversion").

Pourtant, entre bouc-émissairisation (cf. Tarnac) et accomplissement limité (cf. la Desouchière), la BAD n'est-elle pas une idée "grillée"? Par ailleurs, accepter de ne pas dépasser les bornes du système, n'est ce pas réduire sa marge de manœuvre?

Tout d’abord, je vous ferai remarquer une chose : si j’avais décidé de « dépasser les bornes du système », je ne préviendrais pas…

Ensuite, je reste ouvert à toute autre proposition. Quel concept alternatif à la BAD peut-on me proposer ? Pour l’instant, j’observe qu’on ne m’a rien avancé de bien concluant. Alors la BAD n’est pas la panacée, certes, mais en attendant, c’est une expérimentation à conduire.

Les modes de vie alternatifs existent d'ores et déjà : dans le domaine de l'éducation (écoles Montessori, Steiner, homeschooling,…), de l'autonomie alimentaire (AMAP, magasins de producteurs, …), de l'habitat (auto construction, énergies renouvelables,…),…

Quelle urgence ou nécessité implique de penser l'autonomie sous forme communautaire, comme dans le cas de la BAD ?

Je ne sais pas si la BAD sera nécessairement communautaire. Ce qui est certain, c’est que si vous voulez résister à la pression du Système, il faut que ce soit collectif. Mais communautaire, ce n’est pas obligatoire. On peut très bien imaginer d’ailleurs plusieurs niveaux d’intégration, avec des noyaux communautaires et des entreprises non communautaires gravitant autour, et intégrant progressivement des individus « à cheval », un pied « dans le Système », un pied dehors.

Bref, sur le plan organisationnel, tout est à construire, tout est ouvert. Je crois qu’il faut tester, et c’est l’expérimentation qui nous dira progressivement comment faire.

Nombre de nos camarades s’interrogent sur l’organisation concrète d’une BAD. Se rapproche-t-on des écos-villages développés par Diana Leafe Christian ? Selon vous, qu’elle serait - entre petites structures totalement autarciques et communautés plus poreuses, donc dépendantes -, la taille optimale d’une BAD? Comment y gérer l’humain (« recrutement », sélection, …) en fonction des différentes sensibilités (du néo-baba au survivaliste) ?

Je n’ai pas d’opinion arrêtée sur la taille des BAD. Il est très possible qu’il existe plusieurs « formats » de BAD, et que ces formats présentent tous points faibles et points forts, à étudier selon les circonstances, les choix des individus constituant le groupe, etc. Nous allons d’ailleurs tester prochainement, avec quelques amis, un projet collectif : nous nous ferons un plaisir d’informer E&R Bretagne sur le déroulement de ce projet, ce sera l’occasion d’échanger des expériences.

Cela dit, ce n’est pas la question-clef.

La question-clef, pour moi, ce n’est pas la BAD, mais le réseau des BAD. Là où la démarche « fractionnaire » que je propose se distingue des solutions « survivalistes » ou « écolos » préexistantes, c’est que je ne suggère pas d’installer des BAD ici, là, et là, d’une certaine manière et pas d’une autre. Ce que je suggère, c’est de construire progressivement, par le réseau des BAD, une contre-société.

Pour moi, si un jour on met au point la « BAD idéale », ce sera très bien, mais ce n’est pas l’objectif. L’objectif, c’est par exemple qu’un jour, la population « ordinaire » apprenne qu’il existe désormais un tribunal d’appel pour traiter en deuxième instance tous les litiges que les tribunaux locaux des BAD auront jugés, en fonction d’un code juridique « fractionnaire » (appelez ça autrement si vous voulez, du moment que cela veut dire : séparé, distinct, de l’autre côté d’une ligne imaginaire séparant Système et contre-société). Ce jour-là, le jour où il existera une Loi de la contre-société, je peux vous dire que nous aurons porté au Système que nous combattons le coup le plus rude que nous pouvions lui porter, avec nos faibles ressources : nous aurons repris la parole.

C’est de cela qu’il s’agit. Et comme vous le voyez, ça n’a rien à voir avec les néo-babas.

Pour conclure cet entretien, et avant de laisser nos lecteurs retourner fourbir leurs armes contre l’hétéronomie, avez-vous quelque chose à ajouter ? Une remarque, un conseil de lecture, une recommandation ou une digression sur un sujet de votre choix, …

Peut-être un mot sur votre président, Alain Soral, qui a (encore) des démêlés avec le lobby qui n’existe pas.

Nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur cette question : lui, il croit que c’est la question centrale, et moi, je crois qu’elle est très périphérique, même si elle est très perceptible. En outre, peut-être influencé par le protestantisme, je porte sur le monde juif un regard beaucoup plus nuancé que le sien – et même, dans certains cas, un regard de sympathie. J’aurais sans doute, un jour, pas mal de choses à lui dire sur le livre d’Ezéchiel, l’éthique de responsabilité et la question du « contrat » passé entre l’homme et Dieu dans la religion hébraïque… où notre ami pourrait voir que lire Ezéchiel comme un texte « sioniste », c’est faire un léger anachronisme !

Mais, en attendant, je trouve lamentable qu’on attaque quelqu’un en justice pour des propos où il ne fait que formuler une opinion sur l’état du pays et le rôle d’une communauté. Si ces propos sont fallacieux, qu’on en apporte la preuve dans une discussion ouverte et contradictoire. Depuis quand, en France, la justice doit-elle sanctionner les simples opinions ? Il est possible que celles de monsieur Soral soient erronées : eh bien, qu’on le prouve, qu’on déconstruise son propos, qu’on en montre les limites ou les erreurs. Mais la justice n’a pas à intervenir dans le débat d’idées, ou alors, et qu’on nous le dise franchement, nous vivons sous une dictature.

La judiciarisation du débat, en France, devient étouffante. Elle participe d’une entreprise générale d’intimidation des esprits libres. C’est pourquoi, indépendamment de notre opinion sur le fond, nous devons soutenir Alain Soral quand on prétend le faire taire par décision de justice, alors qu’il n’a formulé aucun appel explicite à commettre le moindre acte illégal.

Sinon, après, à qui le tour, et sous quel prétexte ?

Pour E&R en Bretagne,

Mathieu M. et Guytan

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Lu sous la plume de Jean Luc Eluard dans le magazine gratuit disponible à la FNAC

Lu sous la plume de Jean Luc Eluard dans le magazine gratuit disponible à la FNAC  L’Europa sta vivendo il momento più tragico della sua storia trimillenaria. Siamo dinanzi a eventi di portata epocale che, secondo tutte le previsioni, condurranno nel giro di pochi decenni alla pura e semplice estinzione fisica dei nostri popoli. Questa drammatica situazione sta precipitando lungo un piano inclinato, privo di ostacoli e a velocità crescente. L’Europa, quale è esistita dal Neolitico agli anni Sessanta-Settanta del Novecento, sta rapidamente scomparendo sotto i nostri occhi. L’Europa della nostra nascita, della nostra cultura, delle nostre città, di tutti i nostri valori, non è più già oggi la stessa. E nel breve volgere di una generazione sarà un ricordo del passato. Sarà diventata un’altra cosa. A leggere il recente libro di Walter Laqueur

L’Europa sta vivendo il momento più tragico della sua storia trimillenaria. Siamo dinanzi a eventi di portata epocale che, secondo tutte le previsioni, condurranno nel giro di pochi decenni alla pura e semplice estinzione fisica dei nostri popoli. Questa drammatica situazione sta precipitando lungo un piano inclinato, privo di ostacoli e a velocità crescente. L’Europa, quale è esistita dal Neolitico agli anni Sessanta-Settanta del Novecento, sta rapidamente scomparendo sotto i nostri occhi. L’Europa della nostra nascita, della nostra cultura, delle nostre città, di tutti i nostri valori, non è più già oggi la stessa. E nel breve volgere di una generazione sarà un ricordo del passato. Sarà diventata un’altra cosa. A leggere il recente libro di Walter Laqueur

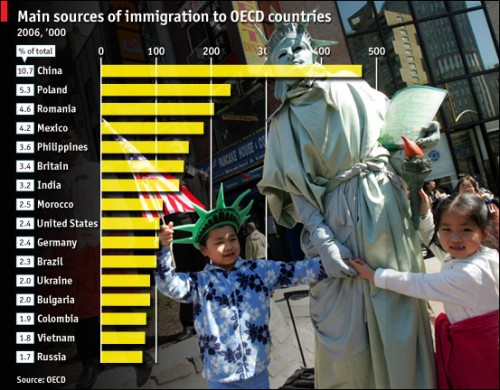

L’Europa orientale, sulla quale qualcuno si poteva fare delle illusioni di tenuta demografica, è investita da una sterilità ritenuta addirittura più micidiale, “catastrofica” la definisce Laqueur, con percentuali di decrescita spaventose. La Russia in cinquant’anni vedrà ridursi la sua popolazione dei due terzi. L’Ucraina viaggia a un ritmo di perdita di popolazione stimato al 43%, la Bulgaria al 34%, la Croazia al 20%… Lo studioso di statistica demografica Paul Demeny, nella rivista Population and Development Review, ha osservato che «non c’è alcun precedente di un crollo demografico così rapido in tutta la storia umana». Questo veniva segnalato nel 2003. In cinque-sei anni le cose sono ulteriormente precipitate. A fronte di questa inaudita contrazione delle nascite, si erge un contro-dato terribilmente minaccioso: l’esplosività demografica del Terzo Mondo, e in particolare di quella fascia territoriale che sta a diretto contatto con le frontiere meridionali dell’Europa: Nord Africa, Africa sub-sahariana, Medio Oriente. Esistono studi e previsioni semplicemente agghiaccianti. Un solo esempio: lo Yemen, che oggi conta 20 milioni di abitanti, ne avrà oltre cento nel 2050. Cento milioni di yemeniti, in un Paese povero di tutto e privo di strutture agricole e industriali, evidentemente non rimarranno mai a casa loro. Si sposteranno in massa. Sì, ma dove? Laqueur risponde con eufemistica pacatezza: «ci sarà una pressione demografica sull’Europa ancora più forte». Il solo Yemen – uno dei Paesi più piccoli – ben presto avrà dunque un esubero di ottanta milioni di persone da indirizzare verso l’Europa.

L’Europa orientale, sulla quale qualcuno si poteva fare delle illusioni di tenuta demografica, è investita da una sterilità ritenuta addirittura più micidiale, “catastrofica” la definisce Laqueur, con percentuali di decrescita spaventose. La Russia in cinquant’anni vedrà ridursi la sua popolazione dei due terzi. L’Ucraina viaggia a un ritmo di perdita di popolazione stimato al 43%, la Bulgaria al 34%, la Croazia al 20%… Lo studioso di statistica demografica Paul Demeny, nella rivista Population and Development Review, ha osservato che «non c’è alcun precedente di un crollo demografico così rapido in tutta la storia umana». Questo veniva segnalato nel 2003. In cinque-sei anni le cose sono ulteriormente precipitate. A fronte di questa inaudita contrazione delle nascite, si erge un contro-dato terribilmente minaccioso: l’esplosività demografica del Terzo Mondo, e in particolare di quella fascia territoriale che sta a diretto contatto con le frontiere meridionali dell’Europa: Nord Africa, Africa sub-sahariana, Medio Oriente. Esistono studi e previsioni semplicemente agghiaccianti. Un solo esempio: lo Yemen, che oggi conta 20 milioni di abitanti, ne avrà oltre cento nel 2050. Cento milioni di yemeniti, in un Paese povero di tutto e privo di strutture agricole e industriali, evidentemente non rimarranno mai a casa loro. Si sposteranno in massa. Sì, ma dove? Laqueur risponde con eufemistica pacatezza: «ci sarà una pressione demografica sull’Europa ancora più forte». Il solo Yemen – uno dei Paesi più piccoli – ben presto avrà dunque un esubero di ottanta milioni di persone da indirizzare verso l’Europa. Laqueur fornisce prove a getto continuo. Per dire, anziché la tanto sbandierata integrazione – maniacale fissazione degli utopisti – presso le moltitudini immigrate si hanno delinquenza, asocialità, diserzione dallo studio e dal lavoro (massicciamente offerti dai governi, secondo binari preferenziali stabiliti dalle istituzioni europee a discapito secco delle popolazioni autoctone) e alla fine un oceano di odio. Un odio aggressivo e inestinguibile, che gli immigrati – specialmente i giovani – nutrono per tutto quanto è europeo. Ad esempio, le rivolte della banlieu parigina del 2005 furono causate da «l’odio per la società francese». La banda etnica delle periferie metroplitane arricchisce il quadro dei paradisi multiculturali. In Gran Bretagna si tratta di neri contro indo-pakistani, a Bruxelles di turchi contro africani, a Parigi di islamici contro ebrei… Il risultato delle politiche immigratorie, sottolinea Laqueur, è che ovunque «si è sviluppata una cultura dell’odio e del crimine».

Laqueur fornisce prove a getto continuo. Per dire, anziché la tanto sbandierata integrazione – maniacale fissazione degli utopisti – presso le moltitudini immigrate si hanno delinquenza, asocialità, diserzione dallo studio e dal lavoro (massicciamente offerti dai governi, secondo binari preferenziali stabiliti dalle istituzioni europee a discapito secco delle popolazioni autoctone) e alla fine un oceano di odio. Un odio aggressivo e inestinguibile, che gli immigrati – specialmente i giovani – nutrono per tutto quanto è europeo. Ad esempio, le rivolte della banlieu parigina del 2005 furono causate da «l’odio per la società francese». La banda etnica delle periferie metroplitane arricchisce il quadro dei paradisi multiculturali. In Gran Bretagna si tratta di neri contro indo-pakistani, a Bruxelles di turchi contro africani, a Parigi di islamici contro ebrei… Il risultato delle politiche immigratorie, sottolinea Laqueur, è che ovunque «si è sviluppata una cultura dell’odio e del crimine». Nel frattempo, irresponsabili politici di tutte le sponde – ne sappiamo qualcosa noi in Italia – spingono per offrire al più presto il diritto di voto agli immigrati. Vogliono la fine dell’Europa. Vibrano di quella febbre suicida di cui parlò Spengler a proposito delle società corrotte, senili, morte dentro. Laqueur parla di declino irreversibile per l’Europa. Ci invita a fare un giro per Neukölln, La Courneuve o Bradford, concentrazioni urbane completamente extra-europee. E si chiede come mai «ci si sia resi conto così tardi di questo stato di cose». Ma noi chiediamo a lui: è sicuro che gli europei abbiano capito in che situazione si trovano? Ottenebrati dalla propaganda mondialista e dalla paura di incorrere nel tabù del “razzismo”, sapientemente evocato, gli europei guardano dall’altra parte. Questo bel capolavoro umanitario che è l’Europa multiculturale viene infatti perseguito agitando come bastoni alcune infernali parolette, dietro alle quali si ripara il trafficante europeo di uomini e di ideali: accoglienza, solidarietà, diritti umani, etnopluralismo… Queste parole ipocrite nascondono la violenza del senso di colpa instillato a forza nella nostra gente. Hanno il rintocco della campana a morto per l’Europa.

Nel frattempo, irresponsabili politici di tutte le sponde – ne sappiamo qualcosa noi in Italia – spingono per offrire al più presto il diritto di voto agli immigrati. Vogliono la fine dell’Europa. Vibrano di quella febbre suicida di cui parlò Spengler a proposito delle società corrotte, senili, morte dentro. Laqueur parla di declino irreversibile per l’Europa. Ci invita a fare un giro per Neukölln, La Courneuve o Bradford, concentrazioni urbane completamente extra-europee. E si chiede come mai «ci si sia resi conto così tardi di questo stato di cose». Ma noi chiediamo a lui: è sicuro che gli europei abbiano capito in che situazione si trovano? Ottenebrati dalla propaganda mondialista e dalla paura di incorrere nel tabù del “razzismo”, sapientemente evocato, gli europei guardano dall’altra parte. Questo bel capolavoro umanitario che è l’Europa multiculturale viene infatti perseguito agitando come bastoni alcune infernali parolette, dietro alle quali si ripara il trafficante europeo di uomini e di ideali: accoglienza, solidarietà, diritti umani, etnopluralismo… Queste parole ipocrite nascondono la violenza del senso di colpa instillato a forza nella nostra gente. Hanno il rintocco della campana a morto per l’Europa.

El artículo 2 inciso 1 de nuestra Constitución señala que “toda persona tiene derecho a la vida, a su Identidad, a su integridad moral, psíquica y física a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” y el artículo 19 sostiene también que todos los peruanos tienen derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Así pues, el derecho a la identidad tiene un lugar relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, lo que no se dice en la constitución es que cosa debemos entender por identidad o que es lo que el derecho – o los jueces - deben entender por tal a fin de poder determinarse en que casos se podría ver afectado o no este derecho.

El artículo 2 inciso 1 de nuestra Constitución señala que “toda persona tiene derecho a la vida, a su Identidad, a su integridad moral, psíquica y física a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” y el artículo 19 sostiene también que todos los peruanos tienen derecho “a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce la pluralidad étnica y cultural de la Nación”. Así pues, el derecho a la identidad tiene un lugar relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, lo que no se dice en la constitución es que cosa debemos entender por identidad o que es lo que el derecho – o los jueces - deben entender por tal a fin de poder determinarse en que casos se podría ver afectado o no este derecho.

Elle nous fait bouger de plus en plus vite, ou surtout, elle nous fait croire que ce qui est bien c’est de bouger de plus et plus, et de plus en plus vite. En cherchant à aller de plus en plus vite, et à faire les choses de plus en rapidement, l’homme prend le risque de se perdre de vue lui-même. Goethe écrivait : « L’homme tel que nous le connaissons et dans la mesure où il utilise normalement le pouvoir de ses sens est l’instrument physique le plus précis qu’il y ait au monde. Le plus grand péril de la physique moderne est précisément d’avoir séparé l’homme de ses expériences en poursuivant la nature dans un domaine où celle-ci n’est plus perceptible que par nos instruments artificiels. »

Elle nous fait bouger de plus en plus vite, ou surtout, elle nous fait croire que ce qui est bien c’est de bouger de plus et plus, et de plus en plus vite. En cherchant à aller de plus en plus vite, et à faire les choses de plus en rapidement, l’homme prend le risque de se perdre de vue lui-même. Goethe écrivait : « L’homme tel que nous le connaissons et dans la mesure où il utilise normalement le pouvoir de ses sens est l’instrument physique le plus précis qu’il y ait au monde. Le plus grand péril de la physique moderne est précisément d’avoir séparé l’homme de ses expériences en poursuivant la nature dans un domaine où celle-ci n’est plus perceptible que par nos instruments artificiels. » Hartmut Rosa montre que la désynchronisation des évolutions socio-économiques et la dissolution de l’action politique font peser une grave menace sur la possibilité même du progrès social. Déjà Marx et Engels affirmaient ainsi que le capitalisme contient intrinsèquement une tendance à « dissiper tout ce qui est stable et stagne ». Dans Accélération, Hartmut Rosa prend toute la mesure de cette analyse pour construire une véritable « critique sociale du temps susceptible de penser ensemble les transformations du temps, les changements sociaux et le devenir de l’individu et de son rapport au monde ».

Hartmut Rosa montre que la désynchronisation des évolutions socio-économiques et la dissolution de l’action politique font peser une grave menace sur la possibilité même du progrès social. Déjà Marx et Engels affirmaient ainsi que le capitalisme contient intrinsèquement une tendance à « dissiper tout ce qui est stable et stagne ». Dans Accélération, Hartmut Rosa prend toute la mesure de cette analyse pour construire une véritable « critique sociale du temps susceptible de penser ensemble les transformations du temps, les changements sociaux et le devenir de l’individu et de son rapport au monde ».

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

Je trouve qu’une vie intéressante est une vie où l’on se bat, où l’on souffre, où l’on affronte l’adversité, et surtout, où l’on s’affronte soi-même. Je trouve qu’une vie intéressante est une vie difficile. C’est ce qui me donne de la joie, en tout cas, et peut-être de l’espérance ; je me dis que quand je partirai, couché sur un lit à regarder le plafond en sentant le froid qui remonte de mes pieds vers mon cœur, je pourrai dire au patron, dont je suppose qu’il m’attend de l’autre côté : j’ai joué ma partition, maintenant, tu décides pour la suite. Je trouve que ce qui rend la vie intéressante, c’est de se battre pour en arriver là : savoir qu’on a lutté.

À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions

À propos de Philippe Muray, Essais (Éditions

Le Magazine littéraire consacrait jadis un dossier à l’ennui (n° 400, juillet – août 2001) sous le titre : « Éloge de l’ennui. Un mal nécessaire ». En d’autres termes, il s’agissait d’une interrogation sur la positivité de l’ennui au travers une enquête sur l’ennui au travers le travail de divers écrivains, notamment Flaubert, Proust, Pascal, Beckett, Moravia, Cioran.

Le Magazine littéraire consacrait jadis un dossier à l’ennui (n° 400, juillet – août 2001) sous le titre : « Éloge de l’ennui. Un mal nécessaire ». En d’autres termes, il s’agissait d’une interrogation sur la positivité de l’ennui au travers une enquête sur l’ennui au travers le travail de divers écrivains, notamment Flaubert, Proust, Pascal, Beckett, Moravia, Cioran. Linkse activisten dragen de schuld voor de fouten in het huidige integratiebeleid: sinds lang hebben die ieder debat onmogelijk gemaakt. Maar bovenal was en is het doel van de multiculturele campagnes de vernietiging van het eigene, "tot de overgrote meerderheid weet wat van hen verwacht wordt en de rol speelt die hen is opgelegd."

Linkse activisten dragen de schuld voor de fouten in het huidige integratiebeleid: sinds lang hebben die ieder debat onmogelijk gemaakt. Maar bovenal was en is het doel van de multiculturele campagnes de vernietiging van het eigene, "tot de overgrote meerderheid weet wat van hen verwacht wordt en de rol speelt die hen is opgelegd." Ook in Nederland is het voorduren van de massa-immigratie zeer aannemelijk een opzettelijk project van de progressieve politiek die volgde op de ontrouw van de wegvluchtende kiezers waar vooral de PvdA eind zestiger mee te kampen had.[1] Volgens de Provo-beweging in die periode had de welvaartsmaatschappij het ontrouwe arbeiderselectoraat "in slaap gesust". De arbeiders waren ontaard tot een "grauwe, gemakzuchtige massa". Van dit "klootjesvolk" hoefde niemand mee iets positiefs te verwachten," schrijft Duco van Weerlee in Wat de provo’s willen.[2] Of in de taal van de Amsterdamse Provo’s:

Ook in Nederland is het voorduren van de massa-immigratie zeer aannemelijk een opzettelijk project van de progressieve politiek die volgde op de ontrouw van de wegvluchtende kiezers waar vooral de PvdA eind zestiger mee te kampen had.[1] Volgens de Provo-beweging in die periode had de welvaartsmaatschappij het ontrouwe arbeiderselectoraat "in slaap gesust". De arbeiders waren ontaard tot een "grauwe, gemakzuchtige massa". Van dit "klootjesvolk" hoefde niemand mee iets positiefs te verwachten," schrijft Duco van Weerlee in Wat de provo’s willen.[2] Of in de taal van de Amsterdamse Provo’s: Colombo haalt twee recente door moslimvrouwen geschreven boeken aan die het multiculturalisme definiëren als "een dwaling" en "een deceptie." Der Multikulti-Irrtum, Wie wir in Deutschland besser zusammen leben können ("De Multiculti-dwaling"), gepubliceerd in Duitsland in 2007, geschreven door

Colombo haalt twee recente door moslimvrouwen geschreven boeken aan die het multiculturalisme definiëren als "een dwaling" en "een deceptie." Der Multikulti-Irrtum, Wie wir in Deutschland besser zusammen leben können ("De Multiculti-dwaling"), gepubliceerd in Duitsland in 2007, geschreven door "Het beginsel van de politieke correctheid vergt een absoluut respect voor de cultuur van niet-westerse volkeren, wat multiculturalisme genoemd wordt. Maar wat als die niet-westerse culturen in hun gedrag geen respect voor vrouwen kennen? (…) Het multiculturalisme kent alleen maar slachtoffers. Slachtoffers als Hina Saleem uit Brescia, de Pakistaanse die door haar vader onthoofd werd en in de tuin begraven "omdat zij zich gedroeg als een christen"; als Bouchra, een Marokkaanse uit Verona, die doodgestoken werd door haar man omdat zij weigerde de sluier te dragen; als Fouzia, de Egyptische uit Milaan die door haar echtgenoot voor de ogen van haar driejarige dochtertje gewurgd werd en vervolgens in een park gedumpt, omdat zij zich westers kleedde; als Fatima Saamali, de Marokkaanse uit Aosta die door haar man werd vermoord omdat zij aan de politie had gerapporteerd dat zij door haar man mishandeld werd…"

"Het beginsel van de politieke correctheid vergt een absoluut respect voor de cultuur van niet-westerse volkeren, wat multiculturalisme genoemd wordt. Maar wat als die niet-westerse culturen in hun gedrag geen respect voor vrouwen kennen? (…) Het multiculturalisme kent alleen maar slachtoffers. Slachtoffers als Hina Saleem uit Brescia, de Pakistaanse die door haar vader onthoofd werd en in de tuin begraven "omdat zij zich gedroeg als een christen"; als Bouchra, een Marokkaanse uit Verona, die doodgestoken werd door haar man omdat zij weigerde de sluier te dragen; als Fouzia, de Egyptische uit Milaan die door haar echtgenoot voor de ogen van haar driejarige dochtertje gewurgd werd en vervolgens in een park gedumpt, omdat zij zich westers kleedde; als Fatima Saamali, de Marokkaanse uit Aosta die door haar man werd vermoord omdat zij aan de politie had gerapporteerd dat zij door haar man mishandeld werd…" Solzjenitsyn wijst op het onderwijs – op de manier waarop leerkrachten het als hun plicht zagen om een soort van vijandigheid in te prenten tegen iedere vorm van traditionele autoriteit – als de belangrijkste factor die verklaart waarom de jeugd van Rusland werd verleid voor socialistische revolutionaire ideeën. In het Westen gedurende de jaren '60 en '70 – die collectief "de jaren '60" genoemd kunnen worden – zien we een krachtige echo van de collectieve mentale capitulatie die in de jaren '70 van de negentiende eeuw in Rusland plaatsvond, en werd voortgezet in de revolutie (van 1917).

Solzjenitsyn wijst op het onderwijs – op de manier waarop leerkrachten het als hun plicht zagen om een soort van vijandigheid in te prenten tegen iedere vorm van traditionele autoriteit – als de belangrijkste factor die verklaart waarom de jeugd van Rusland werd verleid voor socialistische revolutionaire ideeën. In het Westen gedurende de jaren '60 en '70 – die collectief "de jaren '60" genoemd kunnen worden – zien we een krachtige echo van de collectieve mentale capitulatie die in de jaren '70 van de negentiende eeuw in Rusland plaatsvond, en werd voortgezet in de revolutie (van 1917). Eén van de echo's van het marxisme die vandaag de dag maar blijft nagalmen, is het idee dat waarheid in een klasse zit opgesloten (of geslacht of ras of erotische geaardheid). De waarheid is dan niet iets dat kan worden vastgesteld door rationeel onderzoek, maar is afhankelijk van het perspectief van de spreker. In het multiculturele universum is het perspectief van een persoon "getaxeerd" naar klasse. Feministen en allochtonen bijvoorbeeld hebben een grotere aanspraak op de waarheid, omdat ze "onderdrukt" zouden worden. In de ellende van die "onderdrukking" vinden zij de waarheid eerder dan bij de witte heteroseksuele mannen die hen "onderdrukken". Dit is een perfect spiegelbeeld van de morele en intellectuele superioriteit van het marxistische proletariaat ten opzichte van de bourgeoisie. Tegenwoordig verleent "onderdrukking" een "bevoorrecht perspectief" dat in wezen onfeilbaar is. Om een uitdrukking uit Robert Bork's Naar Gomorra te parafrasereren, zijn etnische minderheden en feministische activisten "gestaald tegen het logische argument" – net zoals de ware communistische gelovigen dat waren.

Eén van de echo's van het marxisme die vandaag de dag maar blijft nagalmen, is het idee dat waarheid in een klasse zit opgesloten (of geslacht of ras of erotische geaardheid). De waarheid is dan niet iets dat kan worden vastgesteld door rationeel onderzoek, maar is afhankelijk van het perspectief van de spreker. In het multiculturele universum is het perspectief van een persoon "getaxeerd" naar klasse. Feministen en allochtonen bijvoorbeeld hebben een grotere aanspraak op de waarheid, omdat ze "onderdrukt" zouden worden. In de ellende van die "onderdrukking" vinden zij de waarheid eerder dan bij de witte heteroseksuele mannen die hen "onderdrukken". Dit is een perfect spiegelbeeld van de morele en intellectuele superioriteit van het marxistische proletariaat ten opzichte van de bourgeoisie. Tegenwoordig verleent "onderdrukking" een "bevoorrecht perspectief" dat in wezen onfeilbaar is. Om een uitdrukking uit Robert Bork's Naar Gomorra te parafrasereren, zijn etnische minderheden en feministische activisten "gestaald tegen het logische argument" – net zoals de ware communistische gelovigen dat waren. Jean-Pierre Le Goff et l'ultraviolence

Jean-Pierre Le Goff et l'ultraviolence

Die heraufziehende Wirtschaftskrise, die auch eine Systemkrise werden wird, bringt Bewegung in die politische Szenerie. Leute im eigenen Bekanntenkreis, denen bis vor kurzem keine noch so gewichtig vorgetragene Warnung das Wässerchen ihrer Gewißheit vom ewigen Wohlstand und sicheren Fortbestand unserer Gesellschaftsform, vom „unumkehrbaren“ Prozeß der EU-Einigung trüben konnte, fangen auf einmal an, nachdenklich zu werden.

Die heraufziehende Wirtschaftskrise, die auch eine Systemkrise werden wird, bringt Bewegung in die politische Szenerie. Leute im eigenen Bekanntenkreis, denen bis vor kurzem keine noch so gewichtig vorgetragene Warnung das Wässerchen ihrer Gewißheit vom ewigen Wohlstand und sicheren Fortbestand unserer Gesellschaftsform, vom „unumkehrbaren“ Prozeß der EU-Einigung trüben konnte, fangen auf einmal an, nachdenklich zu werden.

Die Pionierin der Meinungsforschung, Elisabeth Noelle-Neuman (vor wenigen Tagen 93-jährig gestorben), wusste über das Thema Meinungsfreiheit theoretisch viel zu sagen, mehr übrigens, als sie selbst es häufig praktisch umzusetzen wagte. Ihre Vorliebe für die Mächtigen hat sich bis heute in ihrem Meinungsforschungsinstitut »Demoskopie Allensbach« erhalten, was einige Beispiele gleich zeigen werden. So galt sie als enge Vertraute der meist konservativen Polit-Elite: Mit Adenauer trank sie Tee, Kohl verehrte sie und pflegte einen jahrelangen »Beratungskontakt«. Vielleicht gerade durch diese nicht unerheblichen Verflechtungen konnte sie genau erkennen, wohin zu viel Macht und Einfluss führen können: in die sogenannte »Schweigespirale«, deren Begriff sie schließlich erschuf und prägte! Schweigespirale? Was ist das denn? Und wo gibt’s die? Überall! Und zunehmend mehr! Sie hat die Menschen fest im Griff, diese Schweigespirale. Ihre Existenz allein beweist, dass sich viele Menschen im Lande ihre Meinung nicht auszusprechen getrauen, aus Angst, ausgelacht und ausgegrenzt zu werden. Es ist an der Zeit, offen über die Meinungsfreiheit als eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Forderungen zu diskutieren, diese endlich mit allen Mitteln einzufordern und die Schweigespirale zu zerstören!

Die Pionierin der Meinungsforschung, Elisabeth Noelle-Neuman (vor wenigen Tagen 93-jährig gestorben), wusste über das Thema Meinungsfreiheit theoretisch viel zu sagen, mehr übrigens, als sie selbst es häufig praktisch umzusetzen wagte. Ihre Vorliebe für die Mächtigen hat sich bis heute in ihrem Meinungsforschungsinstitut »Demoskopie Allensbach« erhalten, was einige Beispiele gleich zeigen werden. So galt sie als enge Vertraute der meist konservativen Polit-Elite: Mit Adenauer trank sie Tee, Kohl verehrte sie und pflegte einen jahrelangen »Beratungskontakt«. Vielleicht gerade durch diese nicht unerheblichen Verflechtungen konnte sie genau erkennen, wohin zu viel Macht und Einfluss führen können: in die sogenannte »Schweigespirale«, deren Begriff sie schließlich erschuf und prägte! Schweigespirale? Was ist das denn? Und wo gibt’s die? Überall! Und zunehmend mehr! Sie hat die Menschen fest im Griff, diese Schweigespirale. Ihre Existenz allein beweist, dass sich viele Menschen im Lande ihre Meinung nicht auszusprechen getrauen, aus Angst, ausgelacht und ausgegrenzt zu werden. Es ist an der Zeit, offen über die Meinungsfreiheit als eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Forderungen zu diskutieren, diese endlich mit allen Mitteln einzufordern und die Schweigespirale zu zerstören! Les Européens sont de plus en plus pessimistes face à l’avenir. Depuis des années, ils font face aux changements économiques et politiques que leur impose la mondialisation. Fragilisés par la crise, ils n’ont plus confiance en la capacité de leur continent à améliorer la vie.

Les Européens sont de plus en plus pessimistes face à l’avenir. Depuis des années, ils font face aux changements économiques et politiques que leur impose la mondialisation. Fragilisés par la crise, ils n’ont plus confiance en la capacité de leur continent à améliorer la vie.